欢迎来到莒南县人民政府门户网站

打印

打印

莒南县地质灾害防治规划

(2021-2035年)

莒南县人民政府

二〇二一年十二月

目录

前 言

一、主要地质灾害与防治工作现状

(一)主要地质灾害现状

(二)地质灾害发展趋势

(三)上一轮规划防治成效

(四)“十四五”防治形势

二、指导思想、原则与目标

(一)指导思想

(二)指导原则

(三)目标

三、地质灾害易发分区

(一)地质灾害易发区划分原则

(二)易发分区划分

四、地质灾害防治分区

五、地质灾害防治主要任务

(一)地质灾害风险调查评价

(二)地质灾害监测预警

(三)地质灾害应急救援技术支撑体系

(四)地质灾害科普宣传

六、重点工程

(一)调查评价工程

(二)监测预警工程

(三)地质灾害应急救援技术支撑

(四)地质灾害科普宣传工程

七、保障措施

(一)加强组织领导

(二)保障资金投入

(三)强化协作配合

(四)加强宣传培训

附件目录

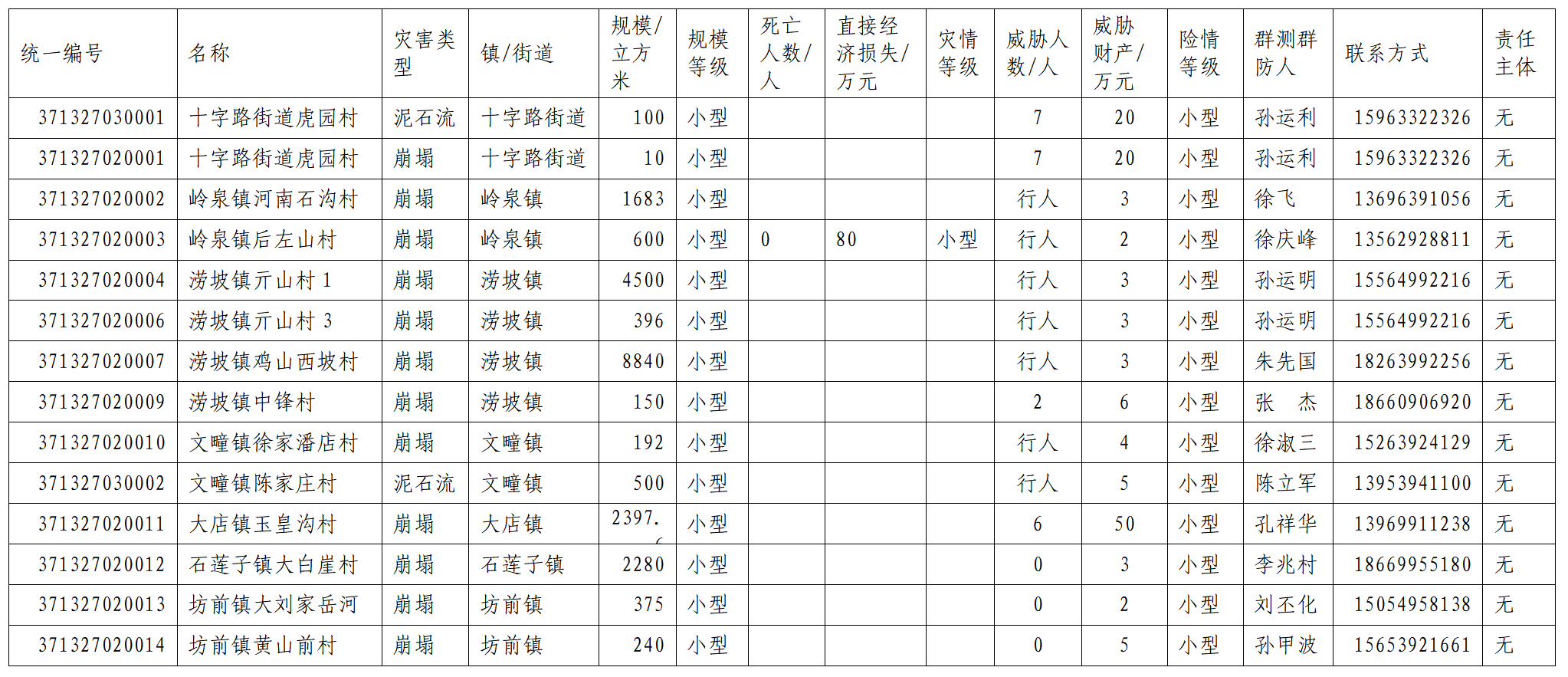

附图1莒南县地质灾害易发程度分区图

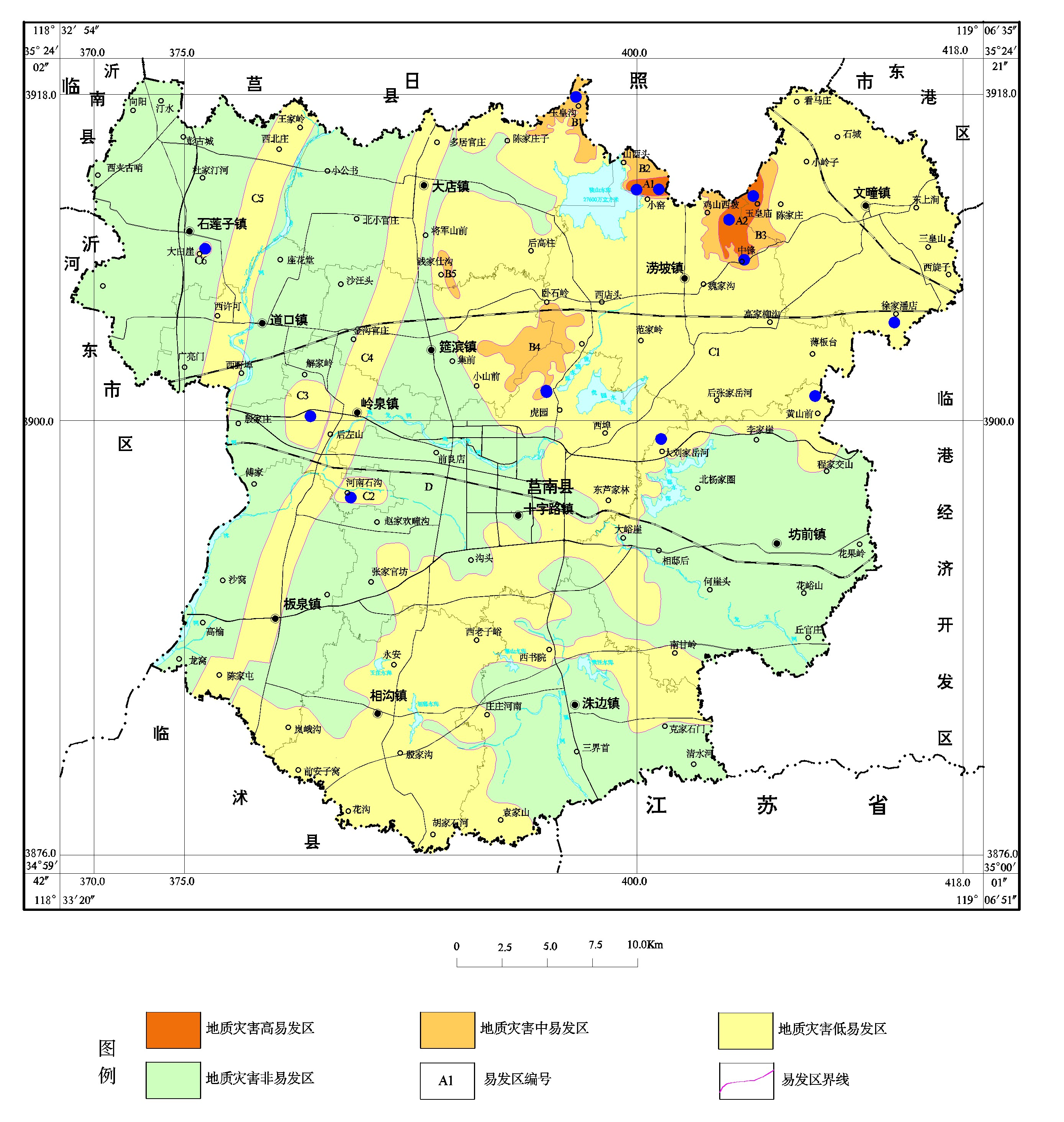

附图2莒南县地质灾害防治分区图

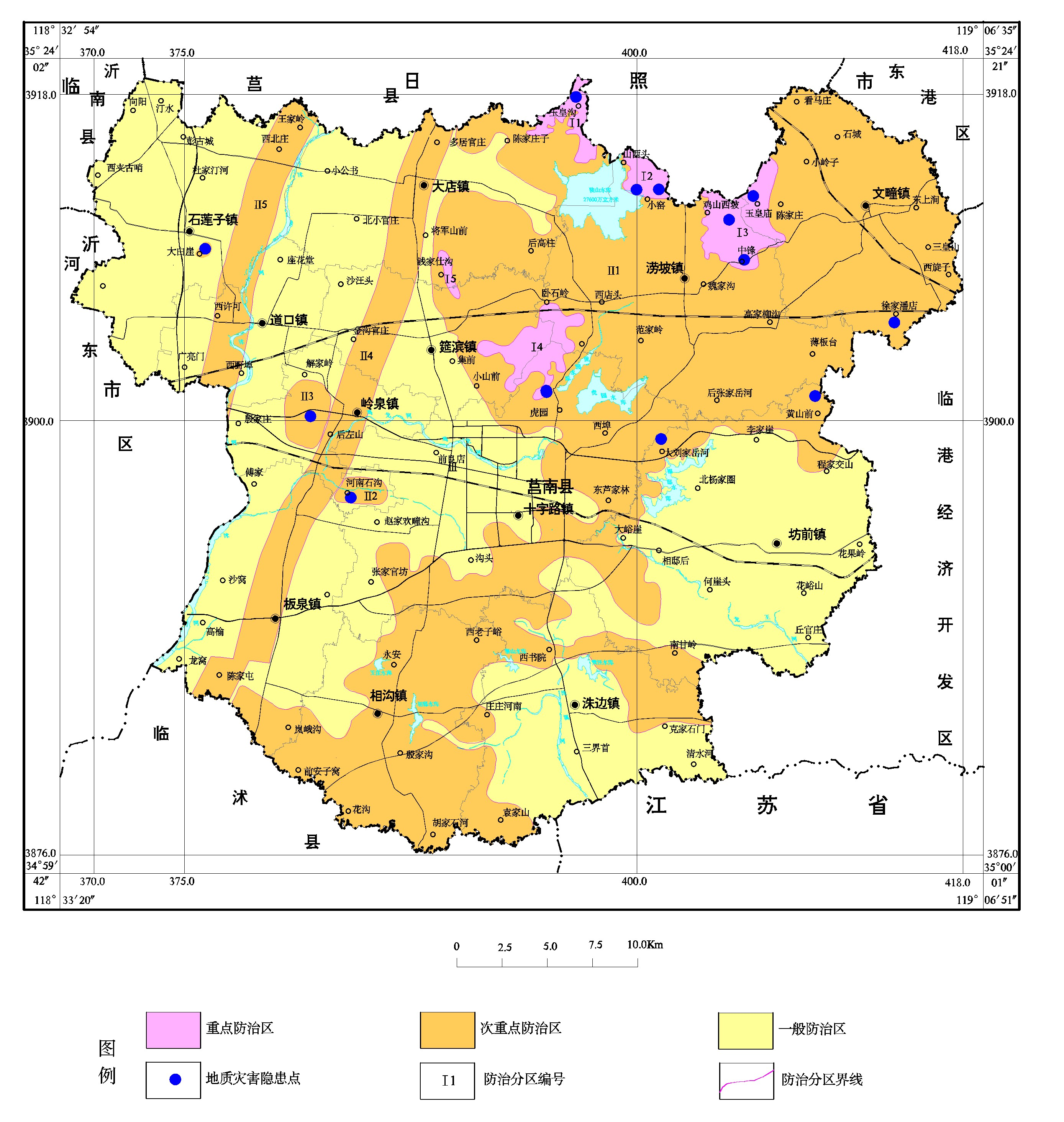

附表

附表1莒南县地质灾害隐患点一览表

前 言

为全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚决贯彻落实习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上关于提高自然灾害防治能力的重要讲话和关于防灾、减灾、救灾的系列重要讲话精神,落实防灾减灾救灾“两个坚持”、“三个转变”的要求,保障经济社会高质量发展,维护社会稳定,根据国务院《地质灾害防治条例》《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《莒南县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《山东省地质灾害防治规划(2021-2025年)》《临沂市地质灾害防治规划(2021-2035年)》《莒南县矿产资源总体规划(2021-2025年)》的要求,结合莒南县实际,编制《莒南县地质灾害防治规划(2021-2035年)》。

本规划所指的地质灾害,包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

规划基准年为2020年,近期规划为2021-2025年,远景规划2026-2035年。

一、主要地质灾害与防治工作现状

(一)主要地质灾害现状

莒南县地质灾害地域分布主要受地质构造、地貌类型和人为工程活动控制,地域分带性明显,多集中在中低山丘陵区,在时间分布上主要表现为同发性、滞后性、随机性等,各类地质灾害在每年的汛期发生的较多;非汛期,因岩体差异风化和人类不良工程活动形成的崩塌具有随机性。

截至2020年底,全县共有地质灾害隐患点14处,其中崩塌12处,泥石流2处。威胁人员22人,威胁财产129万元,主要分布于莒南县东北部的低山丘陵区,是莒南县地质灾害防范的重点地区。

(二)地质灾害发展趋势

在主体地质环境状况基本未变的条件下,虎山、马亓山、望海楼的低山丘陵区是崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害发生的重点地区;除自然因素外,不合理的工程活动可能引发崩塌、滑坡、泥石流。

(三)上一轮规划防治成效

《临沂市地质灾害防治规划(2005-2020年)》2005年发布实施以来,莒南县委县政府在临沂市委市政府的正确领导下,高度重视地质灾害防治,在各乡镇党委和县相关部门的共同努力下、在基层组织和广大人民的积极参与下,圆满地完成了上一轮防治规划确定的主要目标任务,各项防治工作取得显著成效。

1.调查评价工作不断深入。累计投入财政资金200万元,充分运用无人机航拍、3D建模等现代化技术,开展1:10万地质灾害调查、1:5万地质灾害调查、地质灾害排查、地质灾害核查工作,涉及1个街道、11个镇、239个行政村、574个自然村,调查面积1388平方公里,核实地质灾害隐患点14处。

2.监测预警系统不断完善。完善群测群防“人防”机制的基础上,积极拓展技防工程,在十字路街道虎园村安装了泥水位计、雨量计、视频等监测设备。与莒南县气象局建立地质灾害气象预报预警信息共享机制,实现降雨信息和预警信息的即时传送和地灾预警会商工作机制。

3.地质灾害综合治理不断推进。“十三五”期间,全县已完成治理面积194.77公顷,累计治理资金投入6966.69万元。

4.防治管理体系不断健全。建立了由县自然资源管理部门负责业务组织、协调、监督和指导,县相关职能部门分行业领域负责监管,辖区政府负责具体组织实施的地质灾害防治管理体系。构建起“乡村为主,预警到户”的县、乡、村、监测责任人四级地质灾害防治责任体系,部署群测群防员12人,设置避险路线12条、安置场所12处。

5.宣传科普力度不断加强。深入校园、社区和大型商场,利用网络、电视、报刊等形式,借助“安全生产月”、“世界地球日”主题宣传周和“防灾减灾日”宣传周等活动,全方位、多渠道普及地质灾害防范、避险知识,增强广大群众和在校学生地质灾害防灾减灾意识。

6.技术支撑力量不断增强。借助驻莒专业地勘技术力量,共同开展地质灾害防灾减灾知识宣传、应急救援技术支撑、技术培训等任务。

(四)“十四五”防治形势

1.经济社会发展提出了更高要求。“十四五“时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。全国“十四五”规划纲要明确指出:不断健全防范化解重大风险体制机制,显著增强突发公共事件应急能力,明显提升自然灾害防御水平。临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出:针对自然灾害,强化生命线安全保障;提升地质灾害防御、应急救援保障水平。

2.统筹好安全和发展的关系。党的十九届五中全会提出,注重处理好发展和安全的关系,就统筹发展和安全、建设更高水平的平安中国提出明确要求、作出工作部署。必须坚持统筹发展和安全,增强机遇意识和风险意识,树立底线思维,注重堵漏洞、强弱项,确保国家经济安全,保障人民生命安全,维护社会稳定和安全。

3.扩大普适性监测仪覆盖面。目前,莒南县十字路街道虎园村布设自动监测点1处,专业监测尚处于起步阶段,预警预报信息的时效性、准确性还需进一步提高。

4.衔接市级工程部署和规划任务。按照全市地质灾害防治规划要求,在地质灾害风险调查评价和区划、地质灾害监测预警、地质灾害防治工程建设、地质灾害应急救援技术支撑体系建设、地质灾害防治科普宣传等方面持续提升。

二、指导思想、原则与目标

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以人民为中心的发展思想,坚持以防为主、防抗救相结合,坚持常态救灾和非常态救灾相统一,强化综合减灾、统筹抵御各种地质灾害,建立高效科学的自然灾害防治体系。从莒南县自身实际出发,坚持预防为主,按计划和分步骤地开展地质灾害防治工作,以最大限度地减少人员伤亡和财产损失为宗旨,以突发性地质灾害防治为重点,以体制创新、科技创新和管理创新为动力,以改善地质环境、最大限度地减少人员伤亡和财产损失、保障社会稳定为主要目标,把地质灾害防治与社会经济发展紧密结合起来,促进经济效益、社会效益和环境效益的协调统一,为莒南县建设和经济的持续、稳定、健康发展服务。

(二)指导原则

1.坚持“以人为本,预防为主”的原则。坚持保护人民群众安全为最高价值准则,将地质灾害防治工作的重心前移,按照“预警到乡、预案到村、责任到人、有效避险”的要求,建立完善的地质灾害监测预警体系,充分发挥地勘专业监测机构作用,紧紧依靠广大基层群众,强化早期识别和风险评估,提高预警的准确性和时效性,增强全民防灾减灾避灾意识,全面做好地质灾害防治工作。

2.坚持“属地为主,分级分类”的原则。坚持属地为主、分级负责,明确地方政府的防灾主体责任,实现政府组织领导、部门分工协作、全社会共同参与;坚持分类负责,谁引发、谁治理,对人为工程活动引发的地质灾害,由责任单位承担相应防治责任。

3.坚持“统筹规划,突出重点”的原则。坚持根据地质灾害特点和经济社会发展水平,全面规划调查评价、监测预警、搬迁避让、工程治理、应急能力建设和科学技术支撑工作,统筹兼顾、突出重点,将防治重点部署在对人民生命财产安全构成直接或潜在威胁的区域。

4.坚持“风险双控,科学减灾”的原则。以调查评价、监测预警工作为基础,开展地质灾害隐患和风险区双管控,以防为主,强化源头控制,强化地质灾害防治与空间规划、用途管制、生态保护修复、重大工程建设的衔接,着力提高监测预警科技水平,加快地质灾害防治信息化建设步伐,实现地质灾害防治规范化、科学化,科学防灾减灾。

5.坚持“社会参与,全民防灾”的原则。充分发挥政府管理部门、企事业单位、科研机构、高等院校和行业协会等在地质灾害防治工作中的作用,广泛发动社会各方面力量和社会公众积极参与地质灾害防治工作,推动全民防灾,争取防灾减灾效益的最大化。

(三)目标

1.总体目标

不断健全群专相结合的地质灾害监测体系,常态化开展多形式科普宣传活动,着力建设实施灾害监测预警信息化工程,提高多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力,提升技术支撑能力。同时,加大地质灾害治理的工作力度,使危害较严重的地质灾害基本得到整治。到2035年,切实构建起适应高质量发展要求的灾害调查、监测预警、综合治理和技术支撑四大体系,在重点区域建立运行地质灾害风险管控体系,努力实现全县地质灾害防治体系和防治能力现代化。

2.近期目标(2021-2025)

(1)完成莒南县1:5万地质灾害综合风险普查评价、审核。

(2)运用大数据服务地质灾害信息、监测、预警系统,建立较完善的全社会服务性地质灾害信息系统。

(3)大力支持和推进基层地质灾害监测、排查、巡查、预警等防治能力建设,强化基层地质灾害防范。

(4)进一步完善群专结合的地质灾害防御体系,加强应急救援技术支撑建设。

(5)实现宣传和教育培训常态化,增强广大干部群众的防灾减灾意识和临灾自救、互救能力。

3.远景目标(2026-2035)

(1)实现全县地质灾害防治体系、防治能力现代化。

(2)持续开展地质灾害科普宣传,营造全社会人人懂灾、全员参与良好氛围。

(3)在防治技术方法和地质灾害综合治理研究等方面取得新进展。

三、地质灾害易发分区

(一)地质灾害易发区划分原则

本着区内相似、区际相异以及定性和定量相结合的原则,以地质环境背景为基础,结合最新的地质灾害调查资料,通过地质灾害形成条件的比拟,在原有规划分区的基础上进行调整。

(二)易发分区划分

根据地质灾害易发分区划分原则,莒南县地质灾害易发区分为高易发、中易发、低易发、非易发,其中地质灾害高易发区、地质灾害中易发区和地质灾害低易发区共有13处,主要分布在莒南县东北部低山丘陵区。各分区简述如下:

1.地质灾害高易发区(A)

主要分布于涝坡镇、文疃镇、十字路街道低山丘陵区,总面积7.79平方公里,占全县总面积的0.56%。该区共发育地质灾害隐患点5处,根据地质灾害类型和分布位置的不同,划分为2个亚区。各区地质环境特征分述如下:

(1)涝坡镇马亓山崩塌、滑坡高易发亚区(A1)

主要分布于马亓山风景区的低山丘陵区,面积1.85平方公里。该区共发育崩塌地质灾害隐患点2处。该处为莒南县最高峰所在地,出露岩石为中粒石英正长岩,局部风化较严重,节理裂隙发育,高程662.2米,高差400余米,坡度70°左右。在强降雨或震动时有发生崩塌、滑坡的可能。

(2)涝坡镇鸡山-玉皇庙-中峰崩塌、滑坡、泥石流高易发亚区(A2)

主要分布于莒南县西北部的涝坡镇鸡山西坡、中峰、文疃镇陈家庄玉皇庙低山丘陵区,出露二长花岗岩,节理裂隙发育,岩石破碎处易产生崩塌和滑坡等灾害;鸡山东坡的玉皇庙山沟,岩石风化形成松散堆积物,在强降雨时易发生小型泥石流灾害,威胁下游村庄、农作物等,面积5.94平方公里。该区共发育地质灾害隐患点3处,包括鸡山西坡村崩塌、涝坡镇中峰村崩塌、文疃镇陈家庄村泥石流。

2.地质灾害中易发区(B)

主要分布于大店镇、涝坡镇、文疃镇、十字路街道,位于莒南县东北部低山丘陵区和平原区的矿产资源开采区,主要出露花岗岩、石灰岩等。总面积31.94平方公里。该区共发育地质灾害隐患点3处,按隐患点类型和分布位置不同,划分为5个中易发亚区。各区地质环境特征分述如下:

(1)大店镇玉皇沟崩塌、滑坡中易发亚区(B1)

主要分布于大店镇玉皇沟村,面积5.63平方公里。该区地貌类型为低山丘陵区,岩性以闪长岩为主。该区共发育崩塌地质灾害隐患点1处,为大店镇玉皇沟水厂崩塌。

(2)涝坡镇马亓山崩塌、滑坡中易发亚区(B2)

主要分布于马亓山风景区的低山丘陵区,马亓山崩塌、滑坡高易发亚区外围,面积2.80平方公里。出露岩石为中粒石英正长岩,局部风化较严重,节理裂隙发育,高程662.2米,高差400余米,坡度70°左右。在强降雨或震动时有发生崩塌、滑坡、泥石流的可能。

(3)鸡山-玉皇庙-中峰崩塌、滑坡、泥石流中易发亚区(B3)

主要分布于涝坡镇鸡山-玉皇庙-中峰崩塌、滑坡、泥石流高易发亚区外围的低山丘陵区,面积9.87平方公里,出露二长花岗岩,节理裂隙发育,岩石破碎处易产生崩塌和滑坡等灾害;鸡山东坡的玉皇庙山沟,岩石风化形成松散堆积物,在强降雨时易发生小型泥石流灾害,威胁下游村庄、农作物等。在强降雨或震动时有发生崩塌、滑坡、泥石流的可能。

(4)筵宾镇-涝坡镇-十字路街道崩塌、滑坡、泥石流中易发亚区(B4)

主要位于十字路街道虎园崩塌、滑坡泥石流高易发亚区,地貌类型为低山,岩性以安山质角砾岩,节理裂隙较发育,差异性风化后产生崩塌和泥石流,形成崩塌遗迹-天佛世界奇观,面积12.39平方公里。该区发育虎园村西北部泥石流、虎园村西北部崩塌地质灾害隐患点。在强降雨或震动时有发生崩塌、滑坡、泥石流的可能。

(5)钱家仕沟地面塌陷中易发区(B5)

该区位于莒南县西北部的大店镇钱家仕沟村东部丘陵地区,面积1.25平方公里。1958年6月1日曾发生过地面塌陷,2018年山东省烟台地质工程公司完成了莒南大店镇重晶石采空区充填,消除部分地面塌陷隐患。

3.地质灾害低易发区(C)

该区主要分布于高易发区、中易发区外围的低山丘陵地区。总面积696.62平方公里。该区共发育地质灾害隐患点6处,按隐患点类型和分布位置不同,划分为6个低易发亚区。各区地质环境特征分述如下:

(1)大店镇-涝坡镇-文疃镇-十字路街道-坊前镇-相沟镇崩塌、滑坡低易发亚区(C1)

主要位于大店镇-涝坡镇-文疃镇-十字路街道-坊前镇-相沟镇的低山丘陵区,面积584.22平方公里。该区地貌类型为丘陵,岩性以闪长岩、花岗岩为主,发育地质灾害隐患点3处:坊前镇大刘家岳河崩塌、文疃镇徐家潘店崩塌、坊前镇黄山前崩塌,在强降雨时有发生崩塌、滑坡的可能。

(2)岭泉镇河南石沟崩塌、滑坡低易发亚区(C2)

主要位于莒南县西部的岭泉镇红砂岩开采区,地貌类型为平原,为红砂岩露天开采后形成的不稳定边坡,节理裂隙发育,岩石破碎处易产生崩塌、滑坡等灾害。面积3.45平方公里,发育岭泉镇河南石沟崩塌地质灾害隐患点1处。

(3)岭泉镇后左山崩塌、滑坡低易发亚区(C3)

主要位于莒南县岭泉镇后左山村的西北部,面积7.44平方公里。该区地貌类型为低山丘陵区,岩性以安山质砾岩为主,人工开挖形成陡坡曾经发生过小型崩塌。

(4)昌邑-大店断裂外围地裂缝低易发区(C4)

位于昌邑-大店断裂外围1公里范围内,平原区,被第四系覆盖,面积68.08平方公里,在强震动时有发生地裂缝的可能。

(5)安丘-莒县断裂外围地裂缝低易发区(C5)

位于安丘-莒县断裂外围1公里范围内,平原区,被第四系覆盖,面积32.93平方公里,在强震动时有发生地裂缝的可能。

(6)石莲子镇大白崖崩塌、滑坡低易发亚区(C6)

位于莒南县西北部的石莲子镇大白崖村,为石灰岩开采后形成的崩塌地质灾害,面积0.50平方公里,发育石莲子镇大白崖崩塌地质灾害隐患点。

4.地质灾害非易发区(D)

主要位于莒南县道口镇、板泉镇、洙边镇、坊前镇的平原区,主要为第三系、第四系覆盖区,局部出露二长花岗岩、红砂岩等,基本没有矿产资源开采,不易产生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害,未发现灾害隐患点,面积651.89平方公里,占全县总面积的46.9%。

四、地质灾害防治分区

根据地质灾害易发区分布,结合国民经济和社会发展计划,将全区共划分重点防治区、次重点防治区和一般防治区,结合地质灾害现状危害性、稳定性又划分12个防治亚区,其中包括5个重点防治亚区、6个次重点防治亚区和1个一般防治区。

1.重点防治区(Ⅰ)

该区主要分布于大店镇、涝坡镇、文疃镇等地质灾害高易发区、中易发区地质灾害集中发育、危害严重且危险性大区域,总面积39.78平方公里。该区共发育地质灾害隐患点8处,其中崩塌6处,泥石流2处,受威胁人数22人,潜在经济损失117万元。

2.次重点防治区(Ⅱ)

该区主要分布于大店镇、涝坡镇、文疃镇、坊前镇、岭泉镇、石莲子镇、十字路街道等乡镇地质灾害发育的村庄、重要交通道路沿线及昌邑-大店断裂、安丘-莒县断裂外围1公里范围内,总面积696.62平方公里。该区共发育地质灾害隐患点6处,全为崩塌,受威胁人数0人,潜在经济损失12万元。

3.一般防治区(Ⅲ)

主要分布在道口镇、板泉镇、洙边镇、坊前镇的平原区,总面积651.89平方公里。该区尚未发现地质灾害隐患点,在强降水或人为因素下也有发生地质灾害的可能。

五、地质灾害防治主要任务

(一)地质灾害风险调查评价

定期开展地质灾害的排查、巡查和核查工作,及时了解、掌握地质灾害的分布、变化、发展趋势和危害等情况。开展以1:5万地质灾害风险调查和评价工作,查明地质灾害点的发育分布特征、形成机理、稳定性、危害、发展趋势。开展地质灾害隐患综合遥感识别。探索运用各种技术,结合地质环境条件圈定地表重点变形区和判别疑似隐患点,开展地质灾害隐患早期识别工作。(县自然资源和规划局牵头,各乡镇政府落实)

(二)地质灾害监测预警

运用人工智能、互联网、大数据等现代信息技术手段,持续完善县乡村三级监测网络,不断健全各乡镇地质灾害应急指挥机构,扩大地质灾害气象风险预警预报覆盖面,提升“人防+技防”预警能力,并在此基础上建立便捷高效的地质灾害信息采集、更新、处理平台,建立健全地质灾害查询服务系统。完善原有地质灾害预警预报系统,健全地质灾害预警预报信息发布机制。充分利用各级各类传播方式,准确、及时发布预警预报信息,不断提高汛期突发性地质灾害气象预报的准确率和应急反应能力,为地质灾害防治工作留出最大提前量。(县自然资源和规划局牵头,县应急管理局、县气象局配合,各乡镇政府落实)

(三)地质灾害应急救援技术支撑体系

依托驻莒专业地勘单位、高等院校、社会公益组织等的技术力量,不断推动县级专业技术队伍和专家队伍建设,推进地质灾害防御技术装备保障能力建设,提升地质灾害应急救援技术支撑能力。严格值班值守工作制度,确保信息报送的时效性、准确性。(县自然资源和规划局牵头,县应急管理局配合,各乡镇政府落实)

(四)地质灾害科普宣传

充分利用驻临地质灾害防治科研机构与高等院校科研平台,加强地质灾害形成机理、早期识别、成灾模式、监测预警方法等研究。持续推进地质灾害生态化治理,提高地质灾害防治工作科技化、生态化水平。充分利用门户网站、微博、微信公众号、广播、电视、报刊等途径,开展多种形式的地质灾害防治科普宣传培训活动,提升人民群众防灾避险能力。(县自然资源和规划局牵头,县科技局配合,各乡镇政府落实)

六、重点工程

(一)调查评价工程

莒南县地质灾害风险普查工程。2021-2022年,开展1:5万地质灾害风险普查评价、审核工作。资金投入50万元。

(二)监测预警工程

莒南县重点地质灾害隐患点监测工程。2023年前,对涝坡镇亓山村两处崩塌隐患点、涝坡镇中锋村崩塌隐患点布设自动化监测、监控设备,建设在线监测预警系统。持续保障、维护临沂市莒南十字路街道虎园村泥石流监测预警有效运行。安装监测设备16万元,年度维护费用3万元。

(三)地质灾害应急救援技术支撑

莒南县地质灾害技术支撑能力建设工程。充分利用地质灾害技术服务单位作用,协助开展应急技术支撑工作。加强基层教育培训和应急防灾设备配备,提升基层防御能力。年度资金投入10万元。

(四)地质灾害科普宣传工程

利用“防灾减灾日”、“地球日”和“安全生产月”等活动,广泛深入社区、校园、商场等人员密集场所,开展科普宣传,营造良好防灾减灾氛围。年度资金投入5万元。

七、保障措施

(一)加强组织领导

依据地质灾害防治相关法律、法规,将地质灾害防治工作列入民生工程,将防治规划的主要指标纳入经济和社会发展计划。按照明确责任、属地管理原则,各乡镇政府主要负责同志对辖区地质灾害防治工作负总责,强化组织领导,定期研究部署地质灾害防治工作,确保防治责任和防治措施落到实处。(县自然资源和规划局牵头,各乡镇政府落实)

(二)保障资金投入

按照自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的要求,明确支出责任划分,保障地质灾害防治资金投入力度。积极探索市场化治理等治理新模式,充分调动各方积极性,加快地质灾害治理的步伐。因工程建设、矿业开发等人为因素诱发的地质灾害,按照《地质灾害防治条例》有关规定,其治理经费由责任单位或责任人筹措。(县自然资源和规划局牵头,县财政局配合,各乡镇政府落实)

(三)强化协作配合

县自然资源部门加强对地质灾害防治的组织、协调、指导和监督,有关部门按行业领域和职责分工,各负其责、密切配合,共同做好地质灾害防治工作。(县自然资源和规划局牵头,县发展改革局、县科技局、县财政局、市生态环境局莒南县分局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县应急管理局、县气象局配合)

(四)加强宣传培训

按照“宣教常态化,科普多渠道”的总体要求,创新科普宣传形式,提高针对性,扩大受众面。通过科普宣传,达到地质灾害防治知识进入千家万户的目的,切实提高全市广大人民群众防灾避险意识。同时,加大对各乡镇一线工作人员和群测群防员的培训力度,以培训促专业,切实发挥好基层地灾防治桥头堡作用。(县自然资源和规划局牵头,各乡镇政府落实)

附图1莒南县地质灾害易发程度分区图

附图2莒南县地质灾害防治分区图

附表1莒南县地质灾害隐患点一览表