欢迎来到莒南县人民政府门户网站

打印

打印莒南政办发〔2024〕10号

各镇街人民政府(办事处),县直有关部门、单位:

《莒南县国土空间规划管理技术规定》已经县国土空间规划委员会审议,现印发给你们,请认真遵照执行。

莒南县人民政府办公室

2024年10月23日

(此件公开发布)

莒南县国土空间规划管理技术规定

目 录

1 总 则

2 建设用地

2.1 基本要求

2.2 城镇住宅用地

2.3 工业、仓储用地

2.4 绿地与开敞空间用地

2.5 公共管理与公共服务用地

2.6 商业服务业用地

3 建设工程

3.1 建筑间距

3.2 建筑退让

3.3 建筑高度

3.4 建筑面积

3.5 公建配套

3.6 竖向控制

3.7 建筑风貌

3.8 竣工规划核实

4 市政工程

4.1 道路工程

4.2 市政管线工程

5 乡村建设规划

5.1 基本要求

5.2 村庄建设规划

5.3 乡村建设工程

6 国土空间规划一张图数据入库要求

6.1 需要入库的国土空间规划类型

6.2 数据库要求

7 其他规定

附录1 标准用词说明

附录2 名词解释

附录3 建筑日照标准

1 总则

1.0.1为加强和规范我县规划编制和实施管理,提高国土空间治理水平,维护公众利益和公众合法权益,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《山东省城乡规划条例》等法律法规、规范、标准,结合我县实际情况,制定本规定。

1.0.2莒南县域内建设用地范围内的国土空间规划管理工作,应按本规定执行。

1.0.3国土空间的开发与利用应遵循科学性、前瞻性、可实施性的原则,保障土地节约集约利用,促进生态文明建设,保护和利用历史文化资源,提升精细化管理水平,实现全面、协调、可持续的高质量发展。

2建设用地

2.1基本要求

2.1.1城市建设用地分类应根据国家、省关于国土空间规划用地用海分类有关规定执行,按照以二级类为主、一级类与三级类为辅、以主要用途进行分类的方式进行规划管理。

2.1.2鼓励合理利用地下空间,引导重点区域地下空间横向连通和地上地下空间一体化开发。有地下空间开发的建设项目,地下空间上覆土厚度应满足管线敷设、绿化种植等要求。

2.1.3建设用地规划条件中,地块的用地性质、建设范围、容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、需配套的基础设施和公共服务设施等作为强制性内容,一经确定不得擅自改变。确需变更的,应向县自然资源和规划主管部门提出申请,按国家、省、市有关规定办理。

2.2城镇住宅用地

2.2.1城镇住宅用地配套公共服务设施布局应根据人口规模、用地条件、环境条件及设施的功能要求等综合协调、统筹安排,其控制指标应符合国家、省、市相关法律法规要求。

2.2.2城镇住宅用地中物业、文化、体育、医疗卫生、养老等公共服务设施应相对集中,宜与商业、农贸市场、金融邮电等商业服务业设施形成社区综合服务中心。

2.2.3城镇住宅用地内宜统筹安排广场、绿地等公共空间,形成连续完整的开敞空间。部分开敞空间宜结合社区综合服务中心设置,配建于城市次干路或支路一侧。

2.2.4新建居住项目确需分期实施的,教育、养老、医疗卫生、文化体育、社区服务等配套设施应在第一期实施建设,与住宅开发同步规划、建设、验收、交付。

2.2.5城市更新地段内居住区配套设施配建指标,经论证并经相关主管部门审核同意,可酌情增减。建设用地严重受限的,可通过区域统筹适当调整配建设施配置用地规模。

2.2.6新建居住区项目绿地率不应低于35%,建筑密度不宜高于30%。属于城市更新区域改建的项目,绿地率不应低于20%。

2.3工业、仓储用地

2.3.1工业、仓储用地具体控制指标参照《山东省建设用地控制标准》(2024版)执行。

2.3.2工业用地内配建的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%,且建筑面积不得超过总建筑面积的15%。严禁在工业用地范围内建设成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。

新型产业用地控制标准按国家、省、市相关规定执行。

2.3.3除生产安全、工艺流程等有特殊要求的项目外,工业企业不宜建造单层厂房,鼓励集中建设多层厂房。

2.4绿地与开敞空间用地

2.4.1绿地与开敞空间用地包括公园绿地、防护绿地、广场用地。

绿地与开敞空间应符合应急避难、防灾防疫、无障碍设计、海绵城市、低冲击等相关要求,同时应满足国家、省、市相关规范、标准、规定的要求。

2.4.2公园绿地包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等,其中综合公园规模不宜小于10公顷,社区公园规模不宜小于1公顷,带状游园的宽度不宜小于12米。

2.4.3防护绿地是指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地。主要包括卫生隔离防护绿地、道路及铁路防护绿地、高压走廊防护绿地、公用设施防护绿地等。

2.4.4口袋公园建设应充分利用城市边角地、闲置地块等小区域见缝插绿,宜与体育设施、停车设施、商业服务业设施等综合设置,面积不宜小于400平方米。

2.5公共管理与公共服务用地

2.5.1公共服务设施包括社区服务设施、文化设施、教育设施、体育设施、医疗卫生设施、社会福利与保障设施等六类,按县级、镇(街道)级、社区(村)级三级配置。其中县级、镇(街道)级参照国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求实施,社区(村)级参照《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)、《社区生活圈规划技术指南》、《完整居住社区建设指南》及控制性详细规划、村庄规划等相关要求实施。

2.5.2公共服务设施布置应符合以下规定:

1.采取功能多元、集约紧凑、有机衔接、层级清晰的空间布局,与“多中心、网络化、组团式”的城市发展格局相衔接。

2.倡导公交导向性发展模式,加强各级公共服务设施与交通枢纽站点的功能融合与便捷联系。

3.与高压电线、长输天然气管道、输油管道等保持安全防护距离,并采取防护措施;严禁建设在地震、地质塌裂、洪涝等自然灾害或人为风险高、污染超标的地段。

2.5.3公共管理与公共服务用地的绿地率不宜低于35%。

2.6商业服务业用地

2.6.1商业服务业用地包括商业用地、商务金融用地、娱乐康体用地、其他商业服务业用地。

2.6.2商业服务业用地规划条件应标明主要用地类别,有明确建设要求的(如加油站、会展中心等)应在用地分类后标明。

2.6.3商业服务业用地容积率不应低于1.2,绿地率不宜低于25%,建筑密度不宜大于55%,其中批发市场用地容积率不应低于0.7,绿地率不宜低于10%,建筑密度不宜高于60%。

3建设工程

3.1建筑间距

3.1.1建筑间距应综合考虑抗震、防灾、消防、环保、管线敷设、建筑节能、空间环境和土地合理利用等因素,满足日照标准且符合本章规定。

建筑间距应满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求。

3.1.2正面间距

民用建筑多、低层与多、低层正面间距应不小于15米,高层与各类层数建筑正面间距应不小于30米。

居住建筑位于北侧,南侧为高层建筑时应满足建筑日照标准(详见附录3);南侧为多低层建筑时,正面间距应不小于南侧建筑高度的1.648倍。

有采光要求的非居住建筑位于北侧时,应满足建筑日照标准(详见附录3)。

3.1.3侧面间距

民用建筑多、低层与多、低层最小侧面间距应不小于6米,高层与多、低层最小侧面间距应不小于9米,高层与高层最小侧面间距应不小于13米。

3.1.4当建筑物不平行布置时,根据朝向与正南向的不同夹角,建筑间距应按《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)有关规定执行。

3.2建筑退让

3.2.1建筑控制线退让距离必须符合消防、抗震、防灾、防汛、交通安全、景观、环保等方面的要求,同时符合本章规定。

3.2.2建筑退让用地界线

1.民用建筑后退南、北侧用地界线

(1)多、低层建筑退让南、北侧用地界线应不小于建筑高度的0.75倍。

(2)高层建筑退让北侧用地界线应不小于建筑高度的0.5倍,且不小于18米。高层建筑退让南侧用地界线应不小于18米并满足日照要求。

2.民用建筑后退东、西侧用地界线

(1)多、低层建筑退让东、西侧用地界线应不小于3米,并满足消防间距要求。

(2)高层建筑退让东、西侧用地界线应不小于6.5米,并满足消防间距要求。

3.工业、物流仓储建筑后退用地界线应不小于5米且满足相关规范要求。

4.鼓励充分利用地下空间,地下建筑的退界距离不宜小于5米,符合安全要求的情况下征得利害关系人同意后可适当减少。

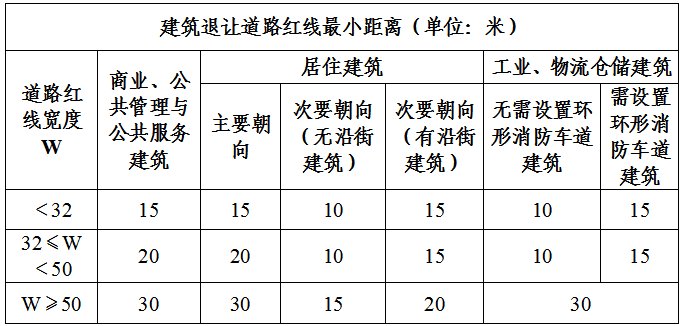

3.2.3建筑退让道路红线

建筑退让道路红线应符合表3-1规定

注1.退让道路红线是指建筑主体部分的退让;

注2.对于小型单层公共服务设施(消防、电网、公厕、污水处理等用房)在满足交通安全视线分析的前提下,其退线距离可根据具体情况确定;

注3.退让区间路(道路红线宽度≤16米)道路红线应不小于5米。

2.其他规定

(1)高度大于等于100米的建筑退让道路红线距离,由县自然资源和规划主管部门根据实际情况确定。

(2)道路交叉口四周的建筑物退让道路红线的距离除符合以上规定外,必须满足交叉口视距三角形的要求。

(3)城市高架路附近的建筑物退让道路红线的距离,应不小于主要道路红线宽度的1/2,且不小于20米。立交桥附近的建筑退让立交桥辅道道路红线的距离应不小于20米,并均应设置隔离设施。

(4)建筑退让除满足以上规定外,还应同时满足疏散要求。

(5)地下建筑退让道路红线的距离不宜小于5米。有特殊要求的,按照有关规定执行。

(6)围墙退道路红线不宜小于5米。

3.2.4在河道两侧新建、改建、扩建建筑工程,应征得水利部门意见且不得侵占主行洪断面。

新建、改建、扩建建筑工程,其建筑红线后退河道蓝线(或主行洪区边缘)的距离不得小于30米,其防洪设计还应满足相应防洪标准的要求。有专门规定的地段,从其规定。

3.2.5沿铁路两侧的建筑后退距离应满足《铁路安全管理条例》的有关要求,并同时符合下列规定:

1.除铁路管护必需的少量建(构)筑物外,在铁路干线两侧的建(构)筑物,其后退最外侧铁轨的距离不小于50米,铁路支线、专用线两侧不小于20米;

2.在铁路干线两侧修建高层建筑、高大构筑物(如水塔、烟囱、铁塔等)、可能危及铁路运输安全的建(构)筑物、危险品仓库和厂房,其建设用地边线距离最外侧铁轨不小于30米,与轨道的距离须征询铁路主管部门的意见后确定;

3.涉及铁路道口、桥梁、隧道、高切坡路段的工程设计,须符合铁路管理的有关规定。

3.2.6建筑退让高速公路用地界线,中心城区以内应不小于100米,中心城区以外应不小于50米;退让国道用地界线应不小于30米;退让省道用地界线应不小于20米;退让县乡公路用地界线应不小于10米,并同时满足相关规划要求。

3.2.7毗邻公共绿地的新建建筑物,其最小离界距离低层建筑不得少于3米,多层建筑不得少于6米,高层建筑不得少于9米。

3.2.8以上控制标准为最低控制标准,旧城区可按上述标准酌情折减。特殊情况因城市建设需要,地块不满足上述控制指标的,根据其区位、性质、高度、周边环境、交通和配套服务设施等因素进行综合分析确定,并经县国土空间规划委员会审议通过后,报县政府批准。

3.3建筑高度

3.3.1建筑物的高度必须符合日照、建筑间距、消防、抗震等方面的要求。

3.3.2在机场、气象台、电台和其他无线电通讯(含微波通讯)设施周围的新建、改建建筑物高度应符合有关净空高度限制的规定。

3.3.3在文物保护单位和历史保护建筑周围及风景名胜区规划控制地段,新建、改建建筑物高度应符合建筑和文物保护的有关规定,并按《临沂历史文化名城保护规划》执行。

3.4建筑面积

在计算建筑面积时,应执行国家标准《民用建筑通用规范》(GB55031-2022),并按照以下规则计算:

3.4.1建筑层高

当住宅建筑标准层层高大于等于4.9米时,不论层内是否有隔层,建筑面积均应按该层面积的2倍计算。

当办公、商业建筑标准层层高大于等于5.5米且不大于8.8米时,不论层内是否有隔层,建筑面积均应按该层面积的2倍计算容积率;当办公、商业建筑层高大于8.8米时,不论层内是否有隔层,建筑面积均应按该层面积的3倍计算。

其中,住宅建筑的客厅挑空,普通商业建筑的门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等公共部分,大型商业建筑、体育馆、博物馆、展览馆、电影院等建筑除外。

3.4.2阳台

阳台应采用封闭阳台,建筑面积应按其外围护结构外表面所围空间的水平投影面积计算。

3.4.3飘窗

飘窗的台面与室内地面的高差不小于0.45米,且挑出长度不大于0.6米的,不计算建筑面积。

3.4.4花池、空调室外机搁板等

花池、空调室外机搁板等宜设置于主体结构外,且进深不大于0.9米的,不计算建筑面积。

3.4.5地下室

地下室的顶板面(含覆土)高出室外地面1.5米以上的,计入地上建筑面积;地下室的顶板面(含覆土)高出室外地面不大于1.5米,且房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2的,计入地下建筑面积。

如建筑室外地坪标高不一致时,以周边最近的城市道路标高加上0.45米作为室外地坪标高,再按上述规定核准。

3.4.6采光井

采光井进深应小于等于1.8米,高出地平面以上应小于等于0.5米。

3.5公建配套

3.5.1建设工程设计方案应符合控制性详细规划、城市设计和建设用地规划条件要求,同时应满足国家、省、市相关规范、标准的规定。

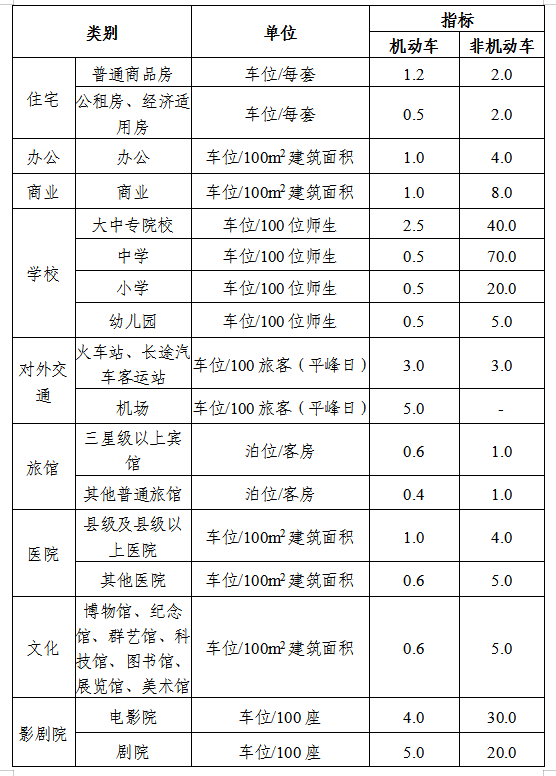

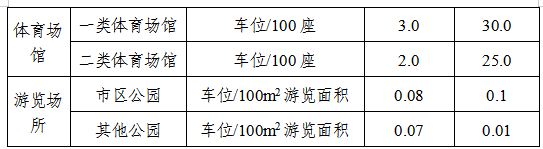

3.5.2不同性质类别的建筑,机动车、非机动车停车位指标应不低于下表规定:

注1.体育场一类:座位数≥15000,二类:座位数<15000;体育馆一类:座位数≥4000,二类:座位数<4000;

注2.新建建筑采用立体机械式停车位的,停车位指标按上表规定上浮20%计算;

注3.采用子母式停车位的,每组子母式停车位按1.0计算;

注4.综合建筑的停车位指标,按表中所列不同性质类别的建筑分项累计计算。

商务办公、商业中心、饭(酒)店、高中档旅馆等商业设施设置地面停车位的比例不宜小于20%。

商品住宅建筑地面停车位的比例不宜大于10%。

3.5.3新建住宅配建停车设施应100%建设充电设施或预留建设安装条件,新建办公楼、商业、酒店、旅馆、文化体育、旅游景点、医疗、学校等公共建筑配建停车场和社会公共停车场,建设充电设施的停车泊位比例不低于15%。

3.5.4新建居住项目应将电动自行车停放充电设施纳入项目配套,宜按照便于使用的原则结合建筑布局分散布置,并应一并设置车棚等遮阳遮雨设施(不纳入计容面积),配置充电设施的非机动车停车位应不低于每4户设置1个;不得在建筑物地下设置非机动车充电设施。

3.5.5绿地率应按照《城市居住区规划设计标准》(GB50180-2018)执行,同时地下设施覆土绿化、地面停车场绿化计入绿地面积按以下标准执行:

3.5.5.1地面停车场绿化计入绿地面积计算

1.地面停车场(位)用地全部为植草砖铺地的,按10%计入绿地面积。

2.地面停车场(位)栽植树木庇荫、形成林荫停车场的,用地内平均每个车位栽植1株树木且栽植2排以上(含2排)的,按60%计入绿地面积。

3.5.5.2地下建筑覆土绿化计入绿地面积计算

1.种植土层深度大于1.5米(含1.5米)的,按实际植物种植面积的100%计入绿地面积。

2.种植土层深度1.0-1.5米(含1.0米)的,按实际植物种植面积的80%计入绿地面积。

3.种植土层深度0.6-1.0米(含0.6米)的,按实际植物种植面积的60%计入绿地面积,且计入面积应不大于规定绿地面积的50%。

3.6竖向控制

3.6.1建设用地的竖向规划在满足各项用地功能要求的条件下,应避免高填、深挖;合理选择规划地面形式与规划方法;竖向规划作为修建性详细规划审查中的重要部分。

3.6.2在建筑总平面规划设计中,场地设计标高与建筑±0.00标高应结合现状地形及周边城市道路、相邻地块场地的标高确定。

3.6.3场地设计标高的确定(内部主要道路及铺装广场标高)要求:

1.场地现状地形标高低于相邻地块或规划道路中心标高的,或现状地形标高高于相邻地块和道路中心标高在0.6米以内的,场地设计标高不宜超过相邻地块、道路中心标高0.6米。

2.现状地形标高超过相邻地块或规划道路中心标高0.6米以上的,设计时不宜抬高现状标高。

3.场地周边与相邻地块、城市道路临界处的设计标高,不宜超过相邻地块、城市道路中心设计标高0.3米;场地周边有多个道路中心标高或道路有一定坡度的,可结合具体情况确定。

4.场地结合园林设计进行景观堆坡的,可以根据需要适当进行地形改变。

5.特殊地形,另行报自然资源和规划主管部门确定。

3.6.4建筑物与建筑物之间、建筑物与场地之间、建筑物与道路广场之间应有合理的衔接。必须设置非机动车道、无障碍设施的,尺度、坡度等应满足相关国家规范要求。

3.6.5建筑±0.00标高的规定:

1.建筑室内地坪±0.00标高必须为地上首层建筑的室内地坪位置。

2.建筑±0.00标高与室外的标高差,无地下、半地下室的应控制在0.6米以内;有地下、半地下室的应控制在1.5米以内。特殊地形,另行报自然资源和规划主管部门确定。

3.坡地建筑或建筑物一个立面全部在地上,其他立面在地下的,如建筑室外地坪标高不一致时,以建筑物室外地坪较低一侧地面标高作为室外地坪。

3.7建筑风貌

3.7.1建筑设计原则

建筑设计充分考虑长远发展,符合规划要求,依据城市设计,注重文化内涵,体现时代精神,突出沂蒙地域特色。

3.7.2建筑风格

规划建筑设计方案应将设计新颖、造型美观、尺度适宜、色彩和谐、建筑细部丰富等作为设计标准。

3.7.3建筑造型

建筑设计应充分考虑区域整体空间效果和景观形态。建筑高度、体量、形态、色彩及建筑群体的空间组合关系,应体现片区城市特色,形成连续、丰富、有序列、有韵律、有层次的建筑界面,营造高低起伏的城市空间轮廓。

高层建筑群组中,建筑的高度应变化有序,建筑群高度宜形成梯级变化。建筑量超过10栋的居住建筑,群体高度宜采用2个及以上的高度层次,形成梯级变化,相邻梯级间高差值不宜小于较高建筑的20%。

沿河、沿路等重要地段居住建筑宜进行公建化设计。建筑的不同立面应和谐统一。

群体建筑项目遵循“多样统一”原则,在整体协调下,宜对建筑单体的体量、局部造型(如第五立面)、色彩、材质等进行差异化处理。

居住建筑高度小于或等于30米的,其最大连续面宽不宜大于60米;居住建筑高度大于30米的,其最大连续面宽不宜大于50米。

3.7.4建筑色彩

统筹建筑色彩搭配,遵循色彩规划及城市设计要求,注重宏观与微观相和谐,整体与局部相统一。应合理确定建筑的主色调和辅助色调,主次分明,一栋建筑不宜超过三种颜色,做好色彩搭配,满足城市建筑立面色彩设计要求。宜采用明朗色系,不宜大面积采用暗沉色系。

3.7.5建筑细部

1.外装材质。建筑外立面鼓励采用石材、铝板、陶板、面砖等富有质感、高品质、新型环保绿色材料,玻璃幕墙应采用低反射材料,避免对周围环境产生光污染。

2.建筑山墙。沿城市重要界面的建筑应将山墙作为主立面进行设计。适当加大山墙进深,体现建筑的稳重感、体量感。宜采取体块穿插、虚实对比等方式,丰富山墙立面处理。

3.屋顶设计。建筑屋顶应与建筑立面方案同步设计,避免单一的平顶形式。高层建筑顶部宜采用收分、退台、坡顶等处理形式,打造形式多样的建筑第五立面。

4.建筑构件。应通过对建筑檐口、线脚、窗套等构件的重点设计,以及墙面分格、材料交接的精细化设计,体现精致感和工匠精神。

室外空调机位、太阳能、安全维护构件、灯光设施、建筑设备等应与建筑主体一体化设计。建筑楼梯间、电梯间外凸尺度不得影响外立面造型效果。

3.8竣工规划核实

3.8.1建设工程竣工后,建设单位或个人应向县自然资源和规划主管部门申请建设工程竣工规划核实。

3.8.2建设工程竣工规划核实以《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》及其附件、附图为依据。

3.8.3建设工程竣工规划核实条件、程序、内容等按竣工规划核实办法相关规定执行。

4市政工程

4.1道路工程

4.1.1一般规定

4.1.1.1城市道路系统应结合城市的自然地形、地貌与交通特征,因地制宜进行规划,并应符合以下原则:

1.与城市交通发展目标相一致,符合城市的空间组织和交通特征。

2.道路网络布局和道路空间分配应体现以人为本、绿色交通优先的理念。

3.城市道路的功能、布局应与两侧城市的用地特征、城市用地开发状况相协调。

4.体现历史文化传统,保护传统街区的道路格局,反映城市风貌。

5.为工程管线和相应市政公用设施布设提供空间。

6.满足城市救灾、避难和通风的要求。

4.1.1.2城市道路横断面宜由机动车道、非机动车道、人行道、分车带、设施带、绿化带等组成。

4.1.2城市道路交通

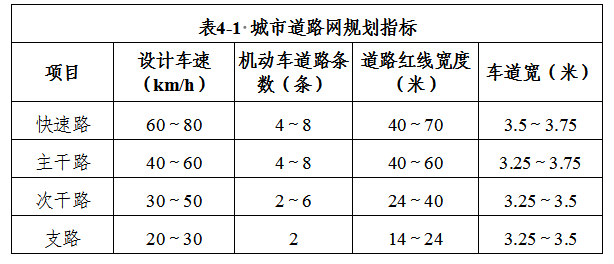

4.1.2.1按照城市道路所承担的城市活动特征,城市道路分为快速路、主干路、次干路和支路四类。无特殊要求的道路规划除符合表4-1的规定外,还应符合下列要求:

1.快速路应中央隔离、全部控制出入、控制出入口间距及形式,应实现交通连续通行,单向设置不应少于两条车道,并应设有配套的交通安全与管理设施。快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。

2.主干路两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。

3.次干路应与主干路结合组成干路网,应以集散交通的功能为主,兼有服务功能。

4.支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接,应以解决局部地区交通,以服务功能为主。

5.城市道路红线宽度(快速路包括辅路)不应超过70米。

4.1.2.2城市各级道路上机动车道的设置应符合表4-1的有关规定。

4.1.2.3城市道路规划设计中机动车道规划纵坡应符合相关规范规定。

4.1.2.4平面交叉口视距红线范围内不得有任何妨碍驾驶员视线的障碍物。路口红线控制采用视距三角形法,视距长度依据道路等级所对应的停车视距确定。交叉口侧石转弯半径一般按相交道路的较低等级道路取值。

4.1.2.5平面交叉口的渠化方式应根据相交道路等级、功能定位、交通管理条件等因素确定。交叉口渠化设计不应压缩行人和非机动车的通行空间。

4.1.2.6建筑基地机动车出入口规定如下:

1.建筑基地的机动车出入口,宜在基地周边等级最低的道路上安排。如需在不同等级的道路上分别开设多个机动车出入口的,应根据道路等级,按从低到高的顺序安排。

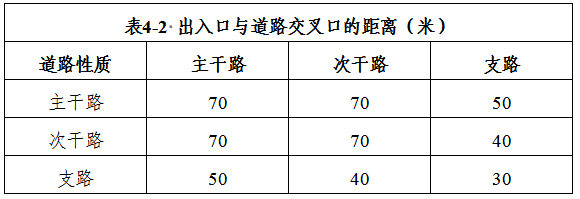

2.建筑基地机动车出入口应设置在道路交叉口范围以外,且距道路交叉口的最小距离应满足表4-2要求。有特殊要求的执行相关规范。

注:均以自相交道路红线交叉点算起。

4.2市政管线工程

4.2.1一般规定

4.2.1.1各类工程管线应当符合专项规划和有关技术规范的要求。

4.2.1.2各类工程管线宜沿道路地下敷设,鼓励采用综合管沟集中敷设。工程管线的平面和竖向位置均应采用城市统一的坐标系统和高程系统。

4.2.1.3地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当集中,减少转弯。管线之间、管线与道路之间尽量减少交叉。

4.2.1.4中心城区内,不应新建各种架空线。

4.2.2管线综合

4.2.2.1沿道路设置管线,应依次由道路红线向道路中心线方向平行排列。原则上按电力电缆、供水管、热力管、雨水管的顺序依次排列在路东或路北;按电讯线缆、燃气管、污水管的顺序排列在路西或路南。

4.2.2.2当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管、热力管、燃气管、给水管、雨水管、污水管。

4.2.2.3在城区范围内,各单位的专用管线不应在道路红线内敷设。

4.2.2.4各种地下管线相互之间的最小水平、垂直距离,各种管线与建筑物、构筑物之间的最小水平间距,地下管线与绿化树种间的最小水平净距,地下管线的埋设深度等按国家规范要求执行。

5乡村建设规划

5.1基本要求

5.1.1城镇开发边界外的乡村地区申请核发乡村建设项目规划许可,应编制乡村建设工程方案并附批复的村庄规划。

5.1.2村庄居民点建设规划总平面应采用比例尺不低于1:500-1:1000的地形图作为工作底图。

5.1.3村庄建设用地应符合村庄规划和相关保护规划,规避易发生地质灾害、洪涝灾害地段和地下采空区等区域。

5.1.4村庄产业项目应符合《保障和规范农村一二三产业融合发展用地实施细则》(鲁自然资发〔2021〕7号)要求。

5.2村庄建设规划

5.2.1村庄建设规划应包含宅基地布局、公共服务设施、农房引导、景观设计引导、环境整治、防灾避险等,符合山东省村庄规划编制相关规范的要求。

5.2.2编制建设用地控制图则,明确村庄各类新建、改建、扩建项目的用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度等指标。

5.2.3满足消防安全的前提下,合理确定村内道路位置、宽度、材质等。村庄内部干路宜以6-8米为主,支路4-6米为主。消防车通行路面宽度应不小于4米。

5.2.4乡村农房高度要与消防救援能力相匹配,乡镇驻地和城郊融合类村庄新建住宅宜以4-6层为主,其他村庄以2-3层为主。

5.2.5村庄建设市政基础设施宜沿路设置,雨污分流,合理确定道路两侧建筑场地标高。

5.3乡村建设工程

5.3.1农房建筑应体现农村地域特色,建筑形象简洁、大方,宜以坡屋顶为主,鼓励使用单檐硬山、青灰色或红色陶土瓦等沂蒙传统符号。优先采用地方材料,结合辅助用房及院墙形成错落有致的建筑整体。

5.3.2农房层高不宜低于3米。属于风景保护和古村落保护范围的村庄,建筑高度应符合保护要求。

5.3.3农房建筑退让国道、省道以及县乡道的距离参照建设工程规划要求执行。退让村庄道路及用地界线应满足消防、环保、抗震、疏散要求。

5.3.4工业、商业、服务设施等建筑应符合村庄规划要求。

6国土空间规划一张图数据入库要求

6.1需要入库的国土空间规划类型

按照国土空间规划“四个统一”的建库要求,包括国土空间总体规划、控制性详细规划、建设工程规划设计方案等各类规划数据均需入库。

6.2数据入库要求

6.2.1数据库结构依据《市县级国土空间规划“一张图”平台数据库建库规范》。

6.2.2数据空间参考:坐标系为2000国家大地坐标系(CGCS2000),高程采用“1985国家高程基准”,地图与投影分带采用“高斯—克吕格投影”,带号和空间规划底图一致。

6.2.3格式为Arcgis10.0以上认可的数据格式。

7其他规定

7.0.1为合理利用空间资源,节约集约利用土地,鼓励相邻地块空间共享,在满足建筑间距、日照、消防、安全等要求的前提下,征得相关利害人同意并经主管部门审核后,可采取以下措施:

1.若相邻地块之间不设围墙且共用消防通道的,相邻建筑之间可不退用地红线,只控制建筑间距。

2.若相邻地块采用建筑拼建的,拼建部分可不退用地红线(不得与学校、医院等有特殊要求的项目拼建),且拼接建筑必须整体设计并同步实施。

3.若相邻地块地下室相连的,可整体设计或通过通道连接、坡道共享,减少同一路段地块开口数量。

4.若相邻地块共享配电室、换热站、水泵房、消防水池等市政配套设施的,共享的配套设施可不退用地红线。

7.0.2莒南县域范围内的国土空间规划管理工作应按本规定执行,法定规划有特定要求的除外。

本规定未涉及的内容应按国家、省、市相关规范、标准、规定执行。以上均未涉及的内容,由县自然资源和规划主管部门依据行政管理权限合理确定。

本规定涉及的规范、标准、规定有更新的,按新版本执行。

7.0.3本规定自印发之日起施行。

7.0.4本规定由县自然资源和规划主管部门负责解释。

附录1

标准用词说明

1.表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2.表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4.表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

5.条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为:“应按…执行”或“应符合…要求或规定”,非必须按所指定的标准和规范执行的写法为:“可参照…执行”。

附录2

名词解释

1.低层建筑:建筑高度≤10米。

2.多层建筑:

非居住建筑:建筑高度>10米且≤24米。

居住建筑:建筑高度>10米且≤27米。

3.高层建筑:

非居住建筑:建筑高度>24米。

居住建筑:建筑高度>27米。

4.容积率:在用地范围内,计容建筑面积总和与用地面积的比值。

5.建筑密度:在用地范围内,建筑物基底面积总和与总用地面积的比率(%)。

6.绿地率:在用地范围内,各类绿地总面积占该用地总面积的比率(%)。

7.道路红线:指规划道路路幅的边界线。

8.城市绿线:指城市各类绿地范围的控制线。

9.城市蓝线:指国土空间规划确定的河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。

10.建筑主要朝向、次要朝向:建筑长轴方向为主要朝向,短轴方向为次要朝向。

11.正面间距:指建筑主要朝向外墙面之间的垂直距离。

12.侧面间距:指建筑次要朝向外墙面之间的垂直距离。

13.地下室:房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2者为地下室。

14.日照标准:根据建筑物(场地)所处的气候区、城市规模和建筑物(场地)的使用性质,在日照标准日的有效日照时间带内,阳光应直接照射到建筑物(场地)上的最低日照时数。

15.多点沿线分析法:沿任意线或窗户等距离布点,分析各点的日照情况,并将计算结果数值直观的显示在各点上。

16.平面区域分析法:选定建筑群体内任意平面区域,在其上等距离布点,分析各点的日照情况,并将计算结果数值直观地显示在各点上。

17.局部等时线法:自动计算和绘制任意指定平面区域的日照等时线图。

18.口袋公园:根据住建部《关于推动“口袋公园”建设的通知》,“口袋公园”是面向公众开放、规模较小、形状多样、具有一定游憩功能的公园绿化活动场地,面积一般在400至10000平方米之间,类型包括小游园、小微绿地等。

19.国土空间规划一张图:以数据、指标和模型为基础,贯穿国土空间规划编制、审批、修改和实施监督全过程,对空间规划成果使用提供资源浏览、查询统计、对比分析、专题制图和成果共享等功能,辅助各类规划项目审批和审查。

20.地下建筑覆土绿化:地下建筑覆土绿化是指全地下或半地下建(构)筑物顶层上面具有一定覆土深度的绿化形式。

附录3

建筑日照标准要求

1.建筑日照分析对象

新建、扩建或改建的多层和高层住宅、宿舍、中小学校教室、托儿所及幼儿园的寝室、活动室(场地)、居住街坊内的集中绿地和医院病房楼、疗养院、老年人居住建筑等生活居住类建设工程,或对以上各类建筑日照有遮挡的新建、扩建或改建的其他建设工程,需满足建筑间距规定、日照分析标准,并编制《日照分析报告》。

2.建筑日照分析标准

住宅建筑主要朝向居住空间的日照标准不低于大寒日日照时数3小时。其他生活居住类建设工程及场地日照标准应符合国家规范。

3.被遮挡建筑计算分析范围和对象的确定

位于被遮挡计算分析范围内的现状生活居住类建筑原有日照条件符合国家技术规范要求的,叠加拟建建筑的日照影响后,仍需符合国家技术规范要求;原有日照条件不符合国家技术规范要求的,叠加拟建建筑的日照影响后,原有日照条件不应降低。

在原设计建筑外所增加的任何设施不应降低相邻住宅原有日照条件,现有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯的除外。

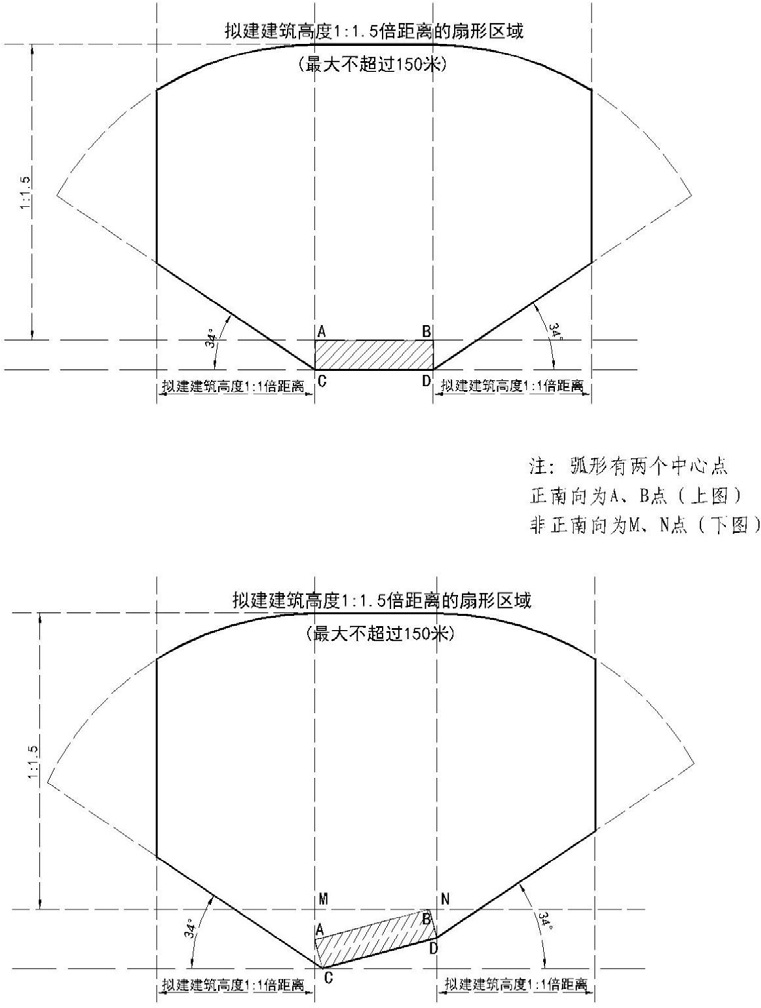

具体分析范围为:(1)以拟建建筑高度1.5倍距离为半径的扇形区域,且北侧不大于150米、东西两侧不大于拟建建筑高度1倍距离的范围作为计算分析范围。(见图附录3-1)

图附录3-1被遮挡建筑计算分析范围(客体范围线)

(2)拟建建筑为多个时,被遮挡建筑的计算分析范围采用所有被遮挡建筑计算分析范围的合集。

(3)部分进入分析范围的被遮挡建筑需整体纳入计算分析。

(4)下列建筑不作为被遮挡建筑进行日照分析:临时建筑、或擅自变更建筑类别的建筑。

(5)经县人民政府批准修改分析范围的。

4.遮挡建筑计算分析范围和对象的确定

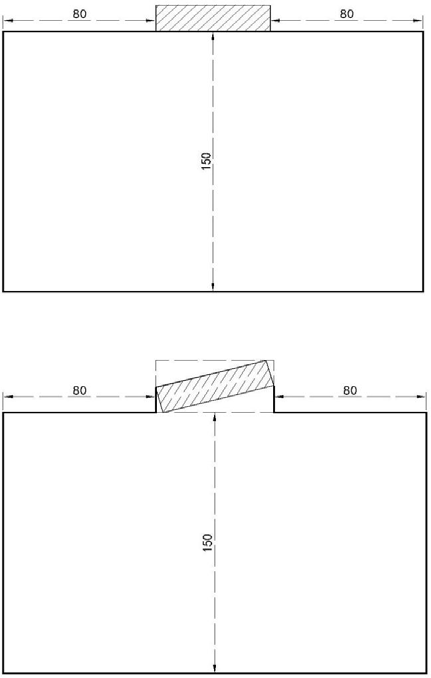

(1)以拟建建筑和第3条确定的被遮挡生活居住类建筑、场地为对象时,在其南侧150米、东西两侧各80米范围内确定其他可能造成遮挡的建筑。(见图附录3-2)

图附录3-2遮挡建筑计算分析范围(主体范围线)

(2)上述范围内,凡对被遮挡建筑的日照可能产生遮挡的建筑及其他工程视为遮挡建筑,高度小于2.2米的围墙、附属配房等可忽略不计。

5.被遮挡建筑和场地的分析方式

(1)分析对象为建筑时,应采用多点沿线分析法对各被遮挡建筑轮廓进行分析。

(2)分析对象为场地时,应采用平面区域分析法和局部等时线分析法进行分析。

6.建筑日照分析的参数要求

(1)地理位置:中心城区采用北纬35度11分,东经118度50分。

(2)分析采样间隔:1分钟。

(3)采样点间距:窗户0.3米,建筑1.0米,场地1.0米。

(4)时间统计方式:时间可累积计算,可计入的最小连续日照时间不小于5分钟。

(5)其他要求参照相关部门规定执行。

附件【莒南政办发〔2024〕10号-- 莒南县人民政府办公室关于印发《莒南县国土空间规划管理技术规定》的通知.docx】

附件【莒南政办发〔2024〕10号-- 莒南县人民政府办公室关于印发《莒南县国土空间规划管理技术规定》的通知.pdf】

如您对该政策有疑问,可以通过以下渠道咨询了解。

线上咨询:

点击“我要问”,登录山东省统一用户通行证,进入留言界面,选择相关部门后,然后开始填写咨询问政内容。