梳理教材

注重单元导语、单元任务里的具体内容:

2023新课标Ⅰ卷

9.读书小组要为此文写一则文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组提出一个关键词:河流。请任选一个小组加入,围绕关键词写出你的短评思路。(6分)

教考衔接——必修上第三单元P57(单元导语)

二、课内复习之文言基础知识策略制定的依据

依据1:高考政策解读的重要文件

《基于高考评价体系的语文科考试内容改革实施路径》提到的古诗文的阅读能力:

熟悉掌握常用文言实词、虚词及古汉语词类活用的一般规则和常见的特殊句式,能准确理解文意,正确标点古代诗文,并能将古代诗文准确地翻译成现代汉语的规范表达。

复习课内的文言文诗歌的基础知识,可以帮助解决考查理解层面的题目。

依据2:在高考中来源于课内基础知识直接设题,使得课本复习的重要性在进一步提升。

三、课内复习之古诗文艺术鉴赏

依据:高考

1.古文阅读的考查都是停留在理解的层面上,可以通过积累文言基础知识解决。

高考古诗阅读是在理解的基础上,加入艺术审美鉴赏的考查。

课本所选的古诗古文都是经典篇目,都具有很高的文学艺术鉴赏价值。对于提高古诗阅读能力和文学类文本阅读能力有重要的意义。

四、课内复习之现代文(小说、散文)

依据:高考

1.课本所选的现代文几乎都是经典篇目,都具有很高的文学艺术鉴赏价值。对于提高文学鉴赏能力有重要的意义。高考的设题可以从课本中寻找解读依据。

比如《边城》是典型的散文化小说,而高考题《江上》也是一个散文化小说。而第9题就是从散文化小说角度设的题。

C一轮专题复习

一、专题突破——训练提升——回归课本、回归高考

专题顺序

1 、古诗文专题 2、现代文专题

3、语用专题 4、作文专题一轮专题——依标复习 夯基固本

原则:依据课程标准要求结合高考方向,各个模块所有必备知识过

一遍,面要全,点要实。

一要明确课标要求掌握的基本内容

二要明确哪些是语文的必备知识

三要根据历年真题见识不同题型

二、稳中有变的整体风格

2024年高考语文命题继续贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》,在“改 变相对固化的试题形式,增强试题开放性,减少死记硬背和‘机械刷题’现象"等方面进 一步深入探索,不断创新命题方式和试题类型,从材料信息的丰富性、试题要素的灵活性、 解题路径的多样性等方面增强试题的开放性与灵活度,强调思维过程和思维品质,鼓励学 生多角度主动思考、深入探究,发现新问题、找到新规律,进一步降低死记硬背和机械刷 题的得分收益,使考生正确有效地运用习得的语文知识与能力,在学习和生活实际中学以 致用。

命题材料更加丰富多样。如信息类文本阅读方面,2024 年教育部考试中心命制的三 套高考试题的命题材料有政论文,有学术论文,有科普文;材料的组合方式也多种多样, 全国甲卷继续沿用论述类文本与实用类文本分别考查的方式,两套新课标卷则将两类文本合并随机考查,新课标I 卷是双文本论述类材料,新课标II卷则是三文本论述类材料。文 言文阅读的命题材料分别出自《资治通鉴》《读通鉴论》《史记》《论衡》《廿二史札记》 等,其中新课标I卷采用双文本,新课标II卷第一次用了三文本材料。

但也要看到高考命题有偶然性和探索性。

因文设题是必然,稳定和创新是课标的要求,一味模仿往年高 考题并非良策。

夯实基础,提升能力,探索更多新的考查方式才是正确方向。

三

1、古诗文专题

文言文部分,除去课本复习、高考题之外,不刻意进行专题的方法指导、规律总结。

训练依托日常的测试和专项训练进行。主要的目的是积累文言词语和培养语感。

高考对文言文部分的要求是能够阅读浅易文言文,考查主要集中在读懂的层面上,文言基础知识才是文言文阅读能力的主要支撑。

具体步骤 :

(1)印发背诵手册,让学生明确背诵内容,利用碎片时间翻看巩

固。

(2)印发阶段性检查表,采用自查、组长查、老师查的方式,巩固落实。

(3)变换不同的形式循环训练

(1)全文段默写式

(2)重点易错字挖空练

(3)上下接句练

(4)情境填空练

(5)变换不同情境填空练

(第一轮复习基本能完成前三种形式的训练)

2.文言文各题型复习

不单独拆解,以整篇阅读(高考题型)进行。

依托近三年高考题、模拟题复习训练,积累丰富文言知识。

01多文本组合,文体类型趋于多样

文本形式变一个语段为两个甚至多个出自不同文化典籍的 语段,文本间深度关联,相互阐释,考查考生的综合理解能力。 这种多文本的材料组合形式从信息类文本、文学类文本延伸至 文言文,体现课程标准明确的学习任务群和教学中大单元教学 要求。 各类文化典籍“百花齐放 ” 。文体类型更多样,不局限

于纪传体、纪事本末体,议论文、散文亦有可能考查。

02命题形式不断创新

文言文阅读题型一直相对稳定,但也会“稳 ”中求“ 变 ” 。

往年通常将常见的实词、虚词、特殊句式等考点放入翻译题中考查, 而从2022年开始则将文言实词单独命题,或与古代文化知识组合命题。 2023延续不变。2024年则仅考查“实词和虚词” ,这是一个不小的变化。 其中新课标Ⅰ卷考查文言虚词“之”的用法,这是近几年首次出现对文言 虚词的单独考查。

03凸显教考衔接

高考命题一直注重课内外关联,虽然文言文选文是课外的,但选文和设题却与课内所学紧密相关。

从考查目的的角度看,今后命题将更加重视对文言基础知识的考查,重视考生对教材知识的理解和掌握,提升积累运用 的能力。

04需要考生具备更高的阅读能力

(1)文言文议论性文字,理解难度加大,能力要求提高。

(2)议论性文字,考生需要更多的具体的阅读方法才能更好的读

懂。

(3)做题时需要考生更多的思辨、思维、思考能力。

(4)关注两则材料间观点区别及依据、关注注释用处、提高上下

文语境推断的能力。

3.古代诗歌鉴赏

存在问题:古代诗歌阅读看不懂、对诗文理解有偏差、深层含义的把握不到位、如何快速读懂诗歌中作者想抒发的感情。

高考诗歌鉴赏考题趋势

①选材上,以唐宋时期为主,各类题材都有涉及,尤其以送别怀人、即事抒怀、酬和赠答、山水抒情诗为考查重点;

②内容上,单纯围绕考点考查越来越少,更注重从内容到思维品质的考查,综合性更强,如从诗句内容的理解与分析延伸到诗歌蕴含的哲理、道理的提炼等,如做人道理、读书与立身的关系、学诗途径等;

③教考衔接上,在背景、表达方式的比较上关联教材内容。

4、现代文之文学类

2024年高考语文阅读坚持秉本执要,守正创新,稳中见新,突出素养考查。

一方面,命题落实立德树人的根本任务,体现国家意志, 符合新课标考查指导方向,凸显为国选才的基本功能。

另一方面,秉持了语文学科的根本和要点,命题中考查了典型的阅读类型,语文学科必备的能力素养。试题主打稳定,但又可见出一些新意。

(一)落实立德树人根本任务

1.引导学生关注家国大事,胸怀时代风云

【新课标I卷】现代文1——毛泽东《论持久战》

《论持久战》所蕴含的战略思维、所昭示的科学世界观和方法论,具有跨越时空 的意义与价值。 “战略问题是一个政党、一个国家的根本性问题” , “要善于进行战略思维,善于从战略上看问题、想问题” 。(红船观澜·新时代党员干部修养系列谈⑥)

第5题据此命题。

【全国甲卷】实用文——《海洋命运共同体构建与新的海洋文明》(学术论文)

作为“人类命运共同体”的重要组成部分, “海洋命运共同体”是维护海上安 全稳定、推进全球海洋治理的中国智慧和方案,具有从海洋层面构建合作共赢、 和平安宁的命运共同体的重大现实意义。2、弘扬传统文化,厚植家国情怀

【新课标Ⅱ卷】现代文2——《千里江山图》(长篇小说,孙甘露)

讲述战争年代共产党人在隐蔽战线上的英雄故事,刻画了共产党人陈千里、叶桃的鲜活形象。

3、适当考查科学思维与理性精神

【全国甲卷】实用文——《故宫建筑细探》(周乾,故宫研究院)

选材图文并茂地介绍了古建筑领域科学实用的修缮加固方法——“偷梁换柱” 。

【新课标Ⅱ卷】现代文1——围绕“探月”主题展开

材料展现了中国航天人“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月 精神,鼓舞青少年学生在科学追梦的道路上不断进取。

备考启示:

备考要引导学生立足高远、心怀远大,要关注国家大事,关心时政热点,思考时代精神,关切社会进步,培育家国情怀。

(二)考查语文基本素养

1、文学类文本选材坚持典型文本类型:小说、散文

2.考查阅读中体现素养的基本考点

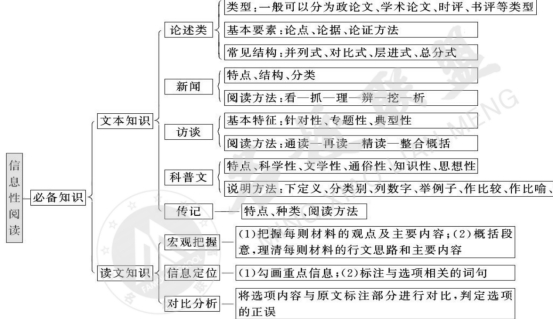

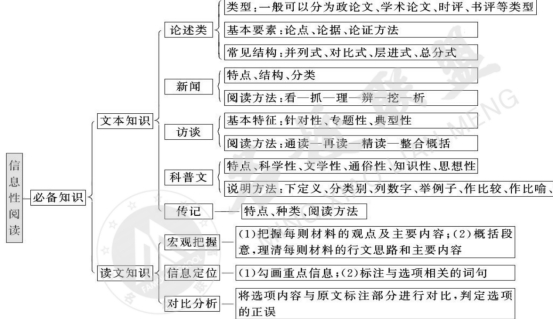

现代文之信息类

6、语用专题

语言文字运用向来被视为高考语文命题改革的“试验田”“重头戏” ,是高考语文试卷中变化最频繁、样式最灵活的一部分。该板块体现出语言建构、信息整合、归纳概括、逻辑推断、审美认知等多种能力的综合考查,内容丰富多彩,题型灵活多变, 体现了高考考能力、重实用的特点,历年来常考常新。

2024年新课标1卷语言文字运用由原来的两个小阅读文本变成一个小阅读文本,采用了一拖五的形式。

用一个文段考查了五种题型,考查了修辞+仿句(5分), 成语(2分),修改病句(4分),补写句子(4分),语言逻辑知识(3分)取消了选择题考查题型,分值由20分降低到18分。

整体平稳、局部微变、难度适中、有区分度”来形容。

复习面要全:

词语(字音字形)、标点、语病、句式(选仿换)、语句扩展、语段压缩、语言简明连贯得体准确鲜明生动、谦敬词、口语书面语、图文转换、修辞、其它新题型。

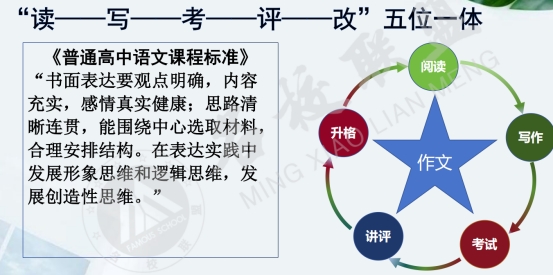

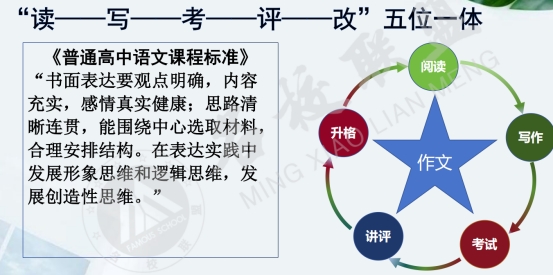

7、作文专题

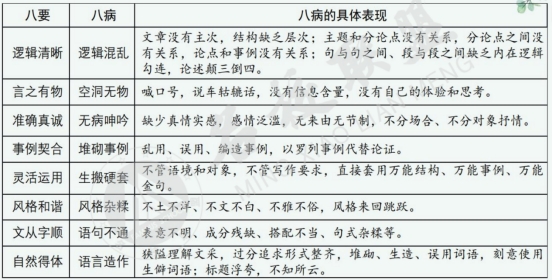

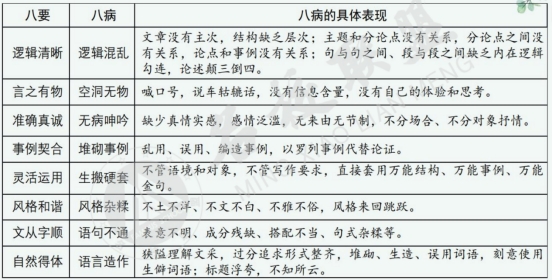

7.1正文风、去八病,提升作文表达力

7.2全国性的3道高考作文题

2024年普通高等学校招生全国统一考试,教育部教育考试院命制的语文作文试题共3道。试题贯彻落实习近平总书记关于“建设教育强国”重要论述的精神,聚焦发展新质生产力对教育提出的新要求,着力考查学生探索性、创新性思维品质,激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣,引导学生借助语言文字解决真实问题,学会沟通、善于表达。

激发探究意识,发展创新思维。 “答案与问题”聚焦技术发展背景下 “问题”内涵与外延的变化,思路开放、多元; “抵达未知之境”突出不惧失败、不断尝试、放眼未来的品质; “真正的相遇”引导学生结合切身的体会或对社会的观察去思索成长中的典型问题。3道作文题均以“好奇心、想象力、探究欲”为中心,融合社会与个人、科学与人文,强化对拔尖创新人才潜质的考查。

凸显时代性与开放性,贴近学生生活,鼓励个性写作。作文题紧扣时代脉搏,如新课标Ⅰ卷聚焦人工智能,新课标Ⅱ卷关注太空探索,全国甲卷讨论坦诚交流,均体现了鲜明的时代特色。作文题与考生生活息息相关,每道题可写的空间与切入角度都很多,学生既可以书写时代主题,也可以结合个人生活与学习,从身边具体事例谈起,表达个人成长中的感悟与思考。这些题目设置开放,鼓励学生深入思考、个性写作。

精选典型素材,引导解决问题。作文材料文字简洁,意蕴丰富,引导学生针对特定的现象去观察、归纳,凝炼想法、提出问题,或生动记叙,或深入论证,体现思维的形象性、深刻性、批判性和独创性。

教考衔接的趋势更加明显。新课标Ⅰ卷与教材中的多个主题紧密相 连,如必修下第四单元的媒介素养,选择性必修下第四单元的科学素质。

7.3高考中学生作文具体呈现的问题

1.不分析材料条件,脱离情境写作

一部分学生并没有把“情景”作为审题的要素,而习惯性地把它作为一个“引子” 。没有“具体问题具体分析”的理念,就没有分析条件的习惯;看不出话题的讨论范围,于是就有了大量的脱离情景泛泛地谈“问题”的文章,甚至是脱离材料谈守正创新的套作之文。

2. 没有培养好高品质的构思习惯。

今年的高分作文就三个要求:逻辑自洽,文章主要内容要进行原因层面的分析,论据使用准确。

要做到逻辑自洽,首先要对概念和限定条件进行概念的界定,在设定的范围内再一步步展示得出结论的过程。在今年的作文中,概念界定部大范围缺失。

提出问题(是什么):论点是什么,概念是什么

分析问题(为什么):原因分析+价值分析

解决问题(怎么样):解决方法

这三个部分为什么不能改变顺序?就是因为它们前后逻辑不能改变。讲透了学理,接下来有效训练和无效训练的不同之处,就在于教师能不能把前两个部分进行细化训练,给学生养成构思即论证的习惯。

3.缺乏个性化表达

雷同就是缺乏个性化。那么,什么地方雷同?

为了对称不伦不类的题目,分论点单独成段的形式,重复的论据(袁隆平、屠呦呦、史铁生、鲁迅、钟扬、嫦娥上天、蛟龙入海等),重复的论证方法,重复的解决方法,啰嗦的语言,广泛使用的“时髦”表述。这个现象说明,我们的日常教学中教师在写作教学上的认识不同,重共性内容的指导,与学生自身的资料、语言储备联系不足。

4. 套板词语泛滥,被列入了八病。

在阅卷过程中, “揆诸当下”“刍荛之见”“君不见”“君可见”“吾侪”这些词语依然泛滥,看多了真真的是审美疲劳,万分厌倦。专家组在指定阅卷标准的时候,特意指出“风格杂糅(不土不洋、不文不白、不雅不俗) ”“语言造作(刻意使用生僻词语)”

是两大病症,得改。

5.诗词引用不当害意。

学生把诗词作为分论点使用的时候,阅卷老师就不太明白这句话要说什么。

当学生把诗句嵌进句子里面进行议论抒情的时候,也会出现一个小分句中诗句意义和现代文意义不能搭配的情况。

7.4备考策略

“考” ,即考试。

他们几乎没有专门的写作课,除了阅读课要求的自 由写作之外,我们高考意义上的作文都是在周考、月考、连考等考试中完成的。因为考试比较多,所以作文的训练量也是足够的。

“评” ,即讲评。

三种形式: ①讲评课件 ②例文展示 ③讲评学案:命题分析、问题分析、例文展示等等。 不是每次讲评三种形式都有。

笔下是自己! 眼里有他人! 心中是家国!

笔下是自己! 眼里有世界! 心中是家国!

不要忽略掉“你” ,无论隐形还是显性的表达,都是文章的出发点和落脚点。

团队合作

命题人、做题人、讲题人的角色融合

常常做,不怕千万事;日日行,不惧千万里